2020年の5月から書き始めた労働法の解説を、映像化して1本330円で売ってみることにしました。まだ第2話までしか公開していませんが、例によってこちらで宣伝してみます。

*2021年9月に無料化しました(売れなかったので)

目次

作品の概要

タイトル

『学校で教えてほしかった「労働法」超入門』にしました。

私自身が法律を体系的に学んだわけではないので「労働法」を入れることには抵抗もあったのですが、他に良い言い回しが思い浮かばなかったもので。「働く人のルール」とかだと、なんとなくぼんやりしてしまいますし。

「超入門」も使い古された表現ですけれど、こちらもイメージ重視ですね。他に思いついたのは「超基本」「入門の入門」「裏門」など。つまり、消去法ですね。

あと、「90分でわかる!」みたいな表現については、合計で何分になるか読めないので断念しました。

全体の雰囲気

労働法というか、労働基準法プラスアルファの解説ですね。社労士とその親戚が会話形式で話を進めていく感じです。世に出ている労働法の入門書は「入門」をうたいながらも難しい本が多いので、気軽に楽しめるような作品を目指しました。例によって、正確さよりもイメージ重視です。

ちなみに、下手なおふざけは壮大にスベる可能性が高いので、そのへんは控えめにしてあります。

章立て

原作『労働法図解(仮)』の第1シーズンは全部で8本ありまして、こんな章立てになっています。

各回のタイトル(予定)

1.労働法

2.賃金

3.労働時間

4.休日

5.割増賃金

6.退職

7.募集・採用

8.命令と懲戒

映像化も、この章立てに沿って進めていく予定です(微調整はあるかと)。

「採用」より前に「退職」を持ってきたところがツウなんじゃないかと思っていたところ、3月に購入した『教養としての「労働法」入門』という本も同じように退職から説明しているのを発見。またしても「真似した感」が出てしまいました。

(ブログの公開は私のほうが先ですが)

登場人物とその役割

以下4名の登場人物の会話だけで解説を進めていきます。無駄な情景描写などは一切ありません(そもそも地の文がない)。

登場人物一覧

1.社労士

2.小規模建設会社の社長(社労士の兄)

3.社長の長男(サラリーマン3年目)

4.社長の次男(大学3年生)

若手二人の疑問に社労士が回答していく流れが多いですかね。社長は経営者視点で意見を出してもらう役割です。社長の妻を登場させて、「労務管理は妻に任せているので社長は何もわかっていない」みたいなパターンも考えたのですが、あえて4名に絞りました。

(私が一人で声優()やるので、4役でも厳しいんですよね)

解説を補足する資料

原作は手描きでの図解に(悪い意味で)こだわりましたが、今回は素直にプレゼンソフトを使うことにしました。他の人と共有する予定もないので、ひさびさにKeynoteを選択。

セミナーのときはなるべく使わないようにしているアニメーションも、動画との相性を考えてフル活用です。静止画を並べるよりも、断然わかりやすい気がしますね(当然ですが)。

映像はどこまで「動く」のか

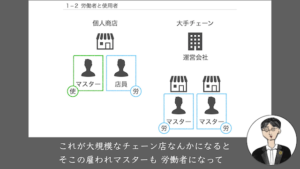

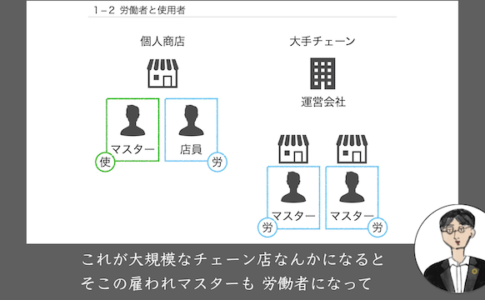

言ってしまうと、動画というより「紙芝居」に近いのではないでしょうか。登場人物はアイコンの静止画だけで勝負です(表情の変化すらありません)。その結果、画面には「Keynoteのスライドショー」「話している人物のアイコン」「字幕」の3つが映し出されることになります。

しかし、これらを編集するために新しいMac miniとFinal Cut Proを買いました。あと、アフレコのためにIC(PCM)レコーダーも。事業再構築には設備投資が必要でしょう、ということで。

想定している視聴者

ぜひ見てもらいたい人たち

解説を考えるときに思い浮かべているのは、就職前の学生さんですね。「社会に出る前に知っておいたほうがいいですよ」という感じです。もちろん、社会に出た後でも労働法の基本を知っておくに越したことはないので、会社員の人たちにも読んでもらえればと思っています。

なるべく見てもらいたい人たち

といっても、「会社にだまされないために」みたいな目的で作っているわけではなく、むしろ経営者の方々にも見ていただければと考えています。「正しいルールを理解したうえで会社をやっていきましょうよ」というメッセージも込めているつもりです。

なにしろ、当社の経営理念は「まじめな事業をまじめに支える」ですから。

見てもらえるとありがたい人たち

あとは、弁護士・社労士以外の士業で、労働法の概要を学びたい人にもお薦めですかね。また、社労士試験の勉強をこれから始める人が、労働法の全体像をつかむのにもよいのではないでしょうか(まだ序盤しか公開していませんが)。

そして、今さら労働法の基本的なことを勉強する必要がない弁護士さんや社労士さんには、「こんな説明方法もあるのか」という参考になるかもしれません。

要するに、「誰でもいいから見てください」ということです。

提供方法

プラットフォーム

noteで公開することにしました。しかも有料です。

【参考】

もちろんYouTubeも考えましたが、収益化が難しそうだったので外しました。そうはいっても、YouTubeのユーザー数は無視できないでしょう(数字知らないけど)。そんなわけで、第1回だけ無料にして、こちらは宣伝のためにYouTubeでも公開してみます。第2回以降は、「予告編」などを作って公開していく予定です。

YouTubeのチャンネルも新しく作ってみることに。将来的には労働法以外の解説も作る可能性があるので、名前は『ハッソウざっくり解説劇場』にしました。本当は(5秒くらいで思いついた)『ざっくり解説劇場@ハッソウ』にしたかったのですが、どうやらアットマークが入っていると登録できないようです。

【参考】

YouTubeチャンネル

(登録を!)

しかし、YouTubeで稼ぐのはまず無理として、noteも相当厳しいでしょうね。そもそも、私もめったに購入しませんし。ただ、若い人たちは「課金」に慣れていそうなので、「もしかしたら気軽に購入ボタンを押してくれるかも」と、淡い期待を抱いております。

価格

これは正直、よくわからないですね。低価格でもたくさん売れてくれればそれなりの金額になるわけですが、そもそも「有料noteを買ったことのある学生」がどれくらい存在するのかもわかりません。かなり少ない気がするものの、だからといって価格を上げると「なら買わない」となるでしょうし、ホントにどうしたものかなと。

というわけで、なんとなく「ガチャ1回」のイメージで330円(税込み)にしてみます(ガチャやったことないけど)。

「そもそもどれくらいの売上を見込んでいるのか」という話なんですが、これも検討がつかないですね。宣伝目的の動画ではなく、動画自体が商品と考えていますので、それなりに売れてくれないと困ります(いつも困っていますが)。

もちろん、動画配信を本業にするつもりはないわけです。現実的には、「仕事を抑え気味にして月に1本制作」みたいな感じですかね。そのやり方なら、30万円くらいもらえれば続けられそうです。ただ、そうなると、1本につき1,000部を売り上げないといけないんですよね。しかも、手数料等で2割ほど引かれるようなので、プラスアルファが必要だと。

そんなに売れるわけないような気もしますし、何かの拍子にもっと売れてしまいそうな気もします。自分ではそれなりの価値があるものを作っているつもりなのですが、認めてくれるお客さんがいるのかどうか……。そもそも、解説動画の存在を知ってもらわないことには始まらないわけです。

販促

ということで、販促もやっていく予定です。

既存サイト

この「書き散らかしブログ」は人気がないので、ほぼ戦力にならないかなと。この投稿も、誰かの参考になるようなことを書いているわけではありませんし……。

会社のサイトは経審の記事などにそこそこアクセスがあるものの、動画に誘導するのは難しいでしょうね。そもそも、「原作」もあまり読まれていないですし……。

そんなわけで、「普段から自社のウェブサイトを育てておく」ことの重要性を痛感している次第です。

SNS

まず思いつくのは、Twitterですかね。開業10周年のときにフォロワー数が1割近く増えまして、今は500を超えています。といっても、いまだに「いいね」が一つもつかないことがよくありますので、さして期待はできないかなと。

facebookは同業者の「友達」がほぼいないので、こちらも効果はなさそうです。でも、対象を絞って広告を出すのはアリかもしれません。

YouTubeはどうなんでしょうね。同業者の解説チャンネルはたくさんあるようなので、その中で「目立つ」のは難しいのかなと。

note自体もSNSですけれど、これは始めたばかりでよくわかりません。

そんなわけで、SNSも普段からマジメにやっていないと、仕事には使えないんだなーと思いました。

アナログ営業

ないでしょ。

有料広告

Google広告は考えたほうがよいのかもしれません。これまでまともに使ったことがないので、一から勉強することになりますが。

考えてみると、商品を作って自分で不特定多数に売ること自体、初めての経験なんですよね。こりゃあ、うまくいったら奇跡ですね。ちなみに、ぜんぜん売れなくても第8話までは映像化する予定です。

おわりに

先行きが暗くなってきたのでそろそろ締めますが、ハマる人にはハマりそうな動画になっている気がしますので、ご興味ございましたら、ぜひ!

元気を分けてください!

元気を分けてください!